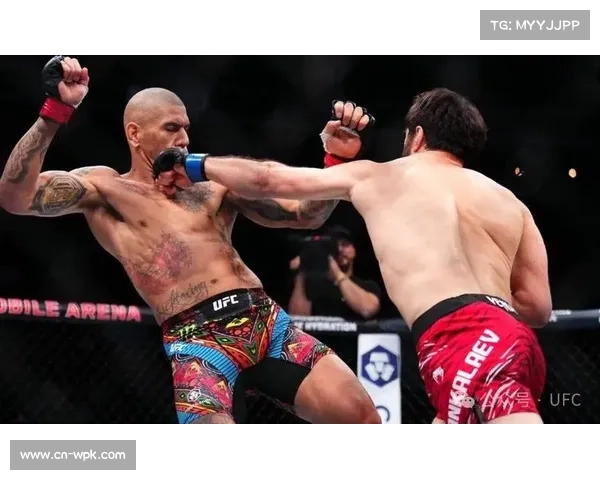

佩雷拉赛后回击安卡拉耶夫团队嘲讽其赛前在社交媒体挑起争端

文章摘要:在这篇文章中,我们将聚焦一次颇具争议的体育舆论风波:佩雷拉在赛后对安卡拉耶夫团队嘲讽其赛前在社交媒体上挑起争端的强势回应。首先,文章摘要概述事件的来龙去脉:赛前双方在网络端口互相试探、互相借势,随后比赛中紧张较量,而赛后佩雷拉并未选择沉默,而是以言辞回应对方的挑衅。接下来的正文部分,我们从“四个方面”切入:一是“社交媒体挑衅的背景与动机”,二是“佩雷拉赛后回应的策略与语言风格”,三是“回应的影响力与舆论反响”,四是“体育精神与舆论边界的交错”。在这四个维度中,每个层面分别从前因、过程、后果来展开论述。最后,在总结部分,我们将对佩雷拉这次回应进行整体回顾、抽象提炼与价值评价,并展望未来在竞技与舆论交错中的理性边界。这篇文章力图在冷静的分析中不失洞见与张力,还原这场话语冲突背后的复杂图景,以期为体育与媒体交融时代的言论边界提供一份理性思考。

一、挑衅背景与动机

赛前阶段,社交媒体成为主战场之一,各方借助宣传、引导舆论、塑造心理优势,都希望在正式交锋前便取得“话语先机”。安卡拉耶夫团队在此间频繁发布带有挑衅意味的言论,一方面可以拉近与粉丝互动,另一方面也可能有意营造压力环境给对手。

这种挑衅背后可能涉及多重动机:首先是心理战术——通过言语不断压迫对手,使其在心理上出现波动;其次是宣传考量——在社交媒体时代,话题本身就是流量,挑衅言论可引发讨论,从而吸引关注;第三是主动出击——通过先声夺人,在对手尚未发声时占据舆论先手。

此外,安卡拉耶夫团队在社交媒体上的挑衅,也可能是对自身竞技状态或心理状态的不自信的一种外化:通过聚焦话语攻击,把注意力引向对手的心理或个性弱点,而非自身战术或体能的短板,从而在表面上建立“强硬”印象。

从战略层面看,这种挑衅也存在风险:一旦对手选择强势回应或公众反感,对发起方的形象便可能产生反噬。因此,挑衅既是机遇,也是危险的试探。

二、回应策略与语言风格

佩雷拉在赛后并未选择回避,而是坚定地进行了回应。从策略上看,他的回应并不是简单的反驳或怒斥,而是有条理、有层次地展开,利用比赛表现、人格品质、职业态度等多个角度来进行论证,从而使回应更具说服力。

首先,他在回应中注重“以事实说话”:他会回顾比赛过程中的关键片段、自己的表现数据、战术执行情况,以证明自己在场上的真实力量,从而驳斥对方“借话语削弱其实力”的意图。

其次,他强调“人格与底线”:在回应中,佩雷拉并不只是指责对方不当行为,也同时强调自己在竞争中始终尊重公平、尊重规则、不胡言乱语。这种风格既能显示自身的修养,也能将对方的挑衅行为映衬为越界之举。

第三,他运用了适度的“回击力度”:既不过分激烈,也不流于含糊,而是在措辞中抓住关键点——把对方的嘲讽定位为“赛前无谓之争”“言辞之争扰乱比赛氛围”的行为,给予精准还击。这种方式既表现出气势,也避免将事态扩大到言辞战争的恶性循环。

三、回应的影响与舆论反响

佩雷拉的回应一经发表,立刻引起了体育界和球迷群体的广泛关注。社交媒体上迅速形成两派声音:支持佩雷拉的一方认为他坚守原则,有骨气;持反对或中立态度者则进一步讨论“回应是否必要”“言语战是否应有边界”。

从影响力来看,这次回应提升了佩雷拉在公众中的形象分——在许多观众眼中,他不只是技战术之人,也展示出了面对攻击时的镇定与理性。这种形象资本在未来的比赛或商业合作中可能转化为额外价值。

另一方面,安卡拉耶夫团队也并未彻底沉默:部分支持阵营在舆论中继续提出反驳、解读回应意图、甚至质疑佩雷拉是否在比赛之外仍有弱点。这种回应与反回应的互动,使得事件在舆论中延续发酵。

值得注意的是,中立评论者与媒体也纷纷介入,他们在评价中强调:竞技与言辞交锋虽可理解为一种手段,但若过度延伸,可能损害体育精神;同时,他们提醒各方当事人,应关注比赛本身、尊重观众感受,而不是让言语纠纷盖过竞技本身。

四、体育精神与言论边界交错

在这次风波背后,是体育精神与公众话语边界之间的一场张力拉锯。竞技体育本应以较技为中心,强调公平、拼搏、尊重与规则;而当社交媒体成为表达工具、宣传渠道与舆论战场,言论干涉与挑衅便可能侵蚀本来应有的纯粹性。

从正面来看,适度言论交锋在一定程度可以刺激竞争、提升关注度,也可视为运动员或团队增强心理承受力的环节之一。但边界若被突破,可能导致言辞成为比比赛更大的主角,这对运动本身是一种异化。

在这次事件中,佩雷拉的回应无疑才是将言论拉回竞技语境的一次努力:他并没有无限放言,也没有把回应变成长期舆论战,而是集中在这场比赛本身,对赛前挑衅行为进行回应与批判,从而试图还原竞技与话语的平衡。

此外,这一事件也折射出当代运动员在舆论时代所面临的新挑战:他们不仅要做技战术斗士,也被迫成为话语空间的参与者。如何在保有表达权利的同时,不让言论偏离体育核心,是运动时代的新命题。

总结:

总体来看,佩雷拉赛后回应安卡拉耶夫团队在社交媒体上的挑衅,是一次充满策略性、原则性与象征意味的语言反击。他在回应中既强调事实与实力,又维护人格底线,在措辞上把握力度,避免过度激烈或失控,其回应方式在风波中展现出清晰的边界感与修养。

wpk从更广阔的角度看,这次事件不仅是一次个人回应,更代表了竞技与舆论时代的交锋与平衡试验。佩雷拉的回应让我们看到:运动员在面对语言挑战时,也可以坚持原则、不畏挑衅,同时努力将焦点回归竞技本身。未来,如何在保持言论自由的同时,守护体育精神的纯粹,是所有运动参与者和公众都应思考的命题。